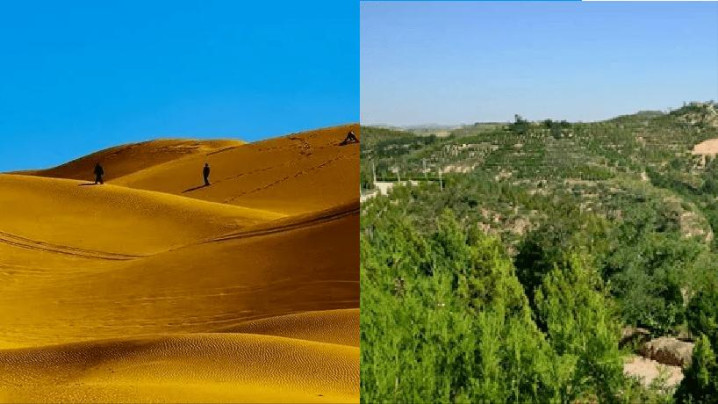

在陕西与内蒙古交界处,曾经有一片比海南岛还大的沙漠,这里黄沙漫天,寸草不生,连飞鸟都不敢停留。

可如今,卫星云图上这片土地却泛着盎然绿意,80%的沙漠已变成绿洲,湖泊倒映着蓝天白云,森林里野兔穿梭,甚至还有梅花鹿在林下悠然漫步。

这就是毛乌素沙漠,它曾是中国四大沙地之一,面积达4.22万平方公里,但经过70多年的不懈治理,这里正在书写人类治沙史上的奇迹。

联合国官员赞叹:“这是值得全世界向中国致敬的成就。”而这背后,是无数治沙人用青春和汗水铸就的绿色长城。

从“塞外明珠”到“死亡之海”

两千多年前,毛乌素是匈奴人的牧场,那时这里水草丰美,牛羊遍野,被称为“塞外明珠”。

秦始皇派蒙恬在此屯田,汉朝设郡养兵,甚至能为朝廷提供大量粮食。

汉顺帝永建四年(公元129年),尚书令虞诩在《议复三郡疏》中描述这里“沃野千里,谷稼殷积……水草丰美,土宜产牧,牛马衔尾,群羊塞道”。

然而,生态恶化的种子早已埋下,东汉末年,气候突变导致降水减少,旱灾频发。

唐朝时,过度放牧和砍伐让植被锐减,流沙开始蔓延,唐长庆二年(公元822年),《新唐书》记载“夏州大风,飞沙为堆,高及城堞”。

到了清朝,政府鼓励垦荒,人们在沙化土地上疯狂开垦,彻底摧毁了最后的生态防线。

新中国成立初期,榆林的植被覆盖率仅剩0.9%,每年春天,沙尘暴遮天蔽日,黄沙能埋掉整座村庄。

黄河每年从这里带走5.3亿吨泥沙,周边百姓被迫三次南迁,“沙进人退”成了挥之不去的噩梦。

三代人的治沙接力

1959年,国家启动毛乌素沙漠改造工程,没有机械,人们就用手推车运沙;没有经验,就边种边学。

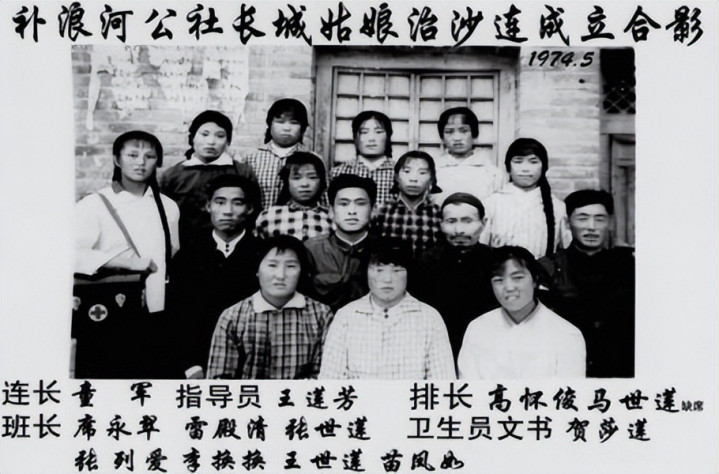

补浪河女子民兵连的姑娘们,平均年龄只有18岁,却在风沙最猛的黑风口扎下根。

她们用柳条编筐,背着树苗在沙丘上爬行,40多年种下14400亩树林,筑起一道绿色屏障。

殷玉珍是个普通农家女,1986年,她卖掉家里唯一的羊,买回600株树苗,乡亲们笑她痴人说梦,姐姐甚至骂她“狗头上长犄角”。

可她不服输,树苗被风沙埋了就再种,没钱买苗就打工换,30多年过去,她和丈夫在沙漠里种出7万亩绿洲,还独创“灌木挡风+精准蓄水”技术,将树苗成活率提升至80%以上。

石光银七岁时被黄沙卷走,三天后才被父亲在内蒙古找到,这段经历让他立下治沙誓言。

他承包30万亩沙地,带着乡亲们画格子、设围障,40年种活3000万株树。

其子石占军因运树苗车祸去世后,孙子石健阳接过接力棒,提出“让沙子听话”的新理念,推动“草方格+沙结皮”技术,使灌木成活率从50%提升到80%。

科技赋能的绿色革命

治沙不能只靠蛮干,张应龙辞去高薪工作返乡治沙,起初因不懂技术差点破产。

后来他与科研团队合作,建立实验室研究土壤水分,发明“草方格+沙结皮”技术。

用麦草扎成1米×1米的方格,插入沙层15厘米,露出20-25厘米,形成天然防风屏障,同时截留雨水提高沙层含水量。

他还在林下种植赤松茸、蓝莓,用智能滴灌系统培育树莓,探索出“治沙+产业”的新模式。

白芨滩自然保护区的治沙人,则摸索出“1+4”技术套餐:先用草方格固沙,再种上柠条、花棒、沙柳、沙拐枣。

如今这里不仅绿树成荫,还建起“青绿莳光鹿营地”,游客可以在森林里喂鹿、露营,体验生态旅游的乐趣。

2024年,白芨滩的沙产业收入达4400万元,职工李国宝一家年收入超20万元。

科技的力量还体现在治沙装备上。植树机器人8秒种1棵树,无人机飞播每日覆盖3000亩,光伏板下种植的沙柳不仅防风固沙,还能发电。

这些创新让治沙效率大幅提升,也让沙漠变成了“聚宝盆”。

生态与经济的双赢

经过多年治理,毛乌素的生态环境发生了翻天覆地的变化,榆林沙化土地治理率达93.24%,沙区植被覆盖率从3%增至65%。

黄河年输沙量减少4亿吨,沙尘天气从每年20多天降至10天以下,鄂尔多斯的优良天数达317天,城市里能看到狐狸、红腹锦鸡等野生动物。

生态改善带来了经济转型,沙柳加工成重组木出口欧美,螺旋藻养殖年产值超亿元。

张应龙的基地里,林下种植的赤松茸、蓝莓供不应求;白芨滩的桑葚酒、桑叶茶成了抢手货。

年轻人纷纷返乡创业,开农家乐、办研学基地,曾经的“空心村”又热闹起来。

乌审旗呼吉尔特村的羊肚菌产业更是典型,当地培育出适应北方气候的菌种,创新暖棚中膜种植技术,亩产达1200斤,产值突破10万元。

2024年,全村羊肚菌产值1750万元,带动230户农牧民户均增收10万元,并辐射陕西、内蒙古等地种植400余亩,形成“乌审技术+异地种植”的产业协同格局。

从“沙进人退”到“人沙和谐”

如今的毛乌素,不再是肆虐的沙漠,而是人沙和谐的典范,石健阳说:“沙子不是敌人,是可以利用的资源。”

他带领团队用沙生植物固沙,同时发展沙漠旅游、光伏产业。在他看来,治沙的终极目标不是消灭沙子,而是让它为人类所用。

2023年,陕甘蒙宁四省区签署《毛乌素沙地区域联防联治合作协议》,计划用10年时间实现毛乌素全面覆绿。

鄂尔多斯打造130公里阻隔带,榆林构建东南缘生态屏障,石嘴山治理黄河岸线流沙。19个重点项目同步推进,覆盖80%的沙区。

站在毛乌素的沙丘上,看着远处的绿洲和湖泊,很难想象这里曾是“死亡之海”。

从“宁肯种树累死”的悲壮,到“绿水青山就是金山银山”的智慧,毛乌素的蜕变告诉我们:只要尊重自然、科学治理,再顽固的沙漠也能变成绿洲。

这片土地的重生,是中国治沙精神的缩影,更是人类与自然和解的典范。

当我们在卫星云图上看到那抹翠绿时,看到的不仅是生态奇迹,更是中华民族坚韧不拔的精神。

毛乌素的故事还在继续,它将为全球荒漠化治理提供更多中国方案,书写人沙和谐的新篇章。

安全炒股配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。